子宮腺筋症の年齢と傾向

- ●子宮腺筋症の平均診断年齢は38.2歳*

- ●30歳代後半~40歳代以降の出産経験のある人に多くみられます

*20歳代や妊娠経験のない人にもみられます。女性ホルモンの分泌が減少して閉経する頃、症状は治まります。

![]()

同じような病気として、子宮内膜に似た組織が子宮以外の場所(卵巣、腹膜など)にできる子宮内膜症があります。

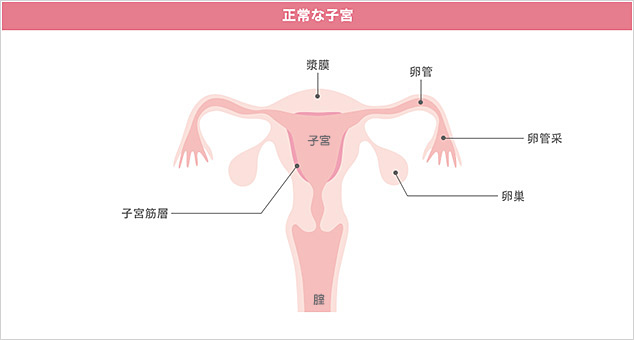

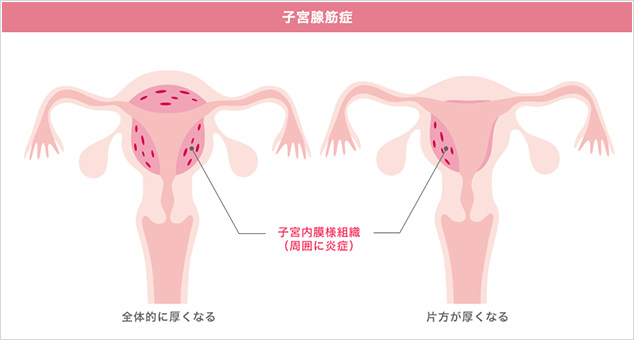

子宮腺筋症の組織は、女性ホルモンの影響を受け、正常な子宮内膜と同じように子宮筋層内で増殖と剥離を繰り返すため、病気が進行すると子宮筋層が厚くなり、子宮が大きくなります。

また、子宮が大きくなる病気として子宮筋腫があり、子宮腺筋症との鑑別が難しい場合があります。

子宮腺筋症は30代後半から40代以降の出産経験のある人に多くみられます。また、20代や妊娠経験のない人にもみられます。

なお、女性ホルモンの分泌が減少して閉経する頃を境に、症状は治まります。

*20歳代や妊娠経験のない人にもみられます。女性ホルモンの分泌が減少して閉経する頃、症状は治まります。

子宮腺筋症の主な症状として、月経痛、過多月経や過多月経による貧血、骨盤痛などがみられます。

月経痛には、痛みのもととなるプロスタグランジンという物質が影響します。

排卵が起こり、体が受精の準備を始めると、子宮の内膜からプロスタグランジンが作られます。

プロスタグランジンは、子宮の内膜がはがれ落ちるときに増加し、子宮を収縮させて、血液(経血)を押し出す働きがあります。

プロスタグランジンが過剰に作られると、子宮が部分的に激しく収縮するので、月経痛がひどくなります。

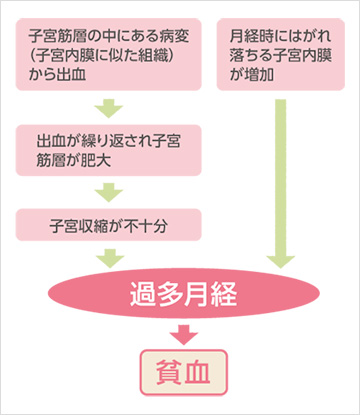

子宮腺筋症では、月経時にはがれ落ちる子宮内膜が通常より増加しています。

また、子宮筋層の中にある病変(子宮内膜に似た組織)から出血が起こります。この出血が繰り返され、やがて子宮筋層が硬く厚く肥大すると、子宮全体が十分に収縮されなくなります。

子宮全体の収縮は止血の効果もあるため、子宮腺筋症では月経量が多くなります。

子宮腺筋症の診察の詳細については、婦人科での診察・検診についてをご参照下さい

月経を重ねるたびに月経痛や過多月経による貧血症状が増強し、日常生活に支障をきたす可能性があります。 医師と相談しながら早いうちから適切な治療を受けることが大切です。

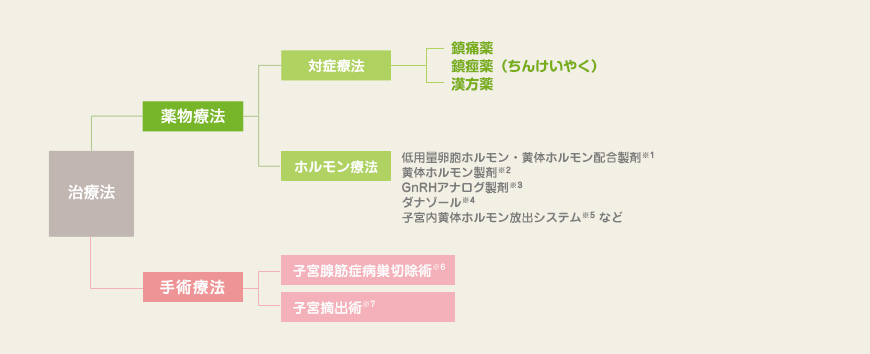

子宮腺筋症の治療には、大きく分けて薬物療法と手術療法の2種類があります。

治療法を考える際、症状や進行具合はもちろん、年齢や妊娠を希望するかなどを総合的に判断し、最適な治療法が選択されます。

症状の軽い場合は、鎮痛薬などで月経痛を軽減したり、ホルモン療法によって過多月経などを軽減できます。また、子宮腺筋症にともなう疼痛軽減の治療薬として保険適用されている薬もあります。

症状が重い場合は、子宮全摘手術などを考慮することも必要です。

日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会 編:

産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編 2020より作図

Q1 過多月経って、具体的にどのくらいの量のこと?

OPEN

A1 個人差が大きいですが、正常な人の生理期間中の経血の量は、平均50~100ミリリットルとされており、140ミリリットルを超えると過多月経といわれています。目安として、昼でも夜用ナプキンを使う日が3日以上あったり、普通のナプキン1枚では1時間もたなかったりする場合、過多月経と判断されることが多いです。

「ナプキンを大きくすれば漏れないから大丈夫!」ではなく、目安として32センチ以上のナプキンが必要な場合、それは過多月経の注意報と考えてください。また、健康診断で貧血があれば、まず過多月経を疑うことが大切です。

Q2 月経量が多いだけなら夜用ナプキンで対応していれば良いの?

OPEN

A2 過多月経の場合、子宮腺筋症だけでなく、子宮体がんなどの病気の可能性も否定できません。

月経量が多いなど気になる症状がある場合には、早めに婦人科を受診して原因を調べることが大切です。

Q3 子宮腺筋症は妊娠や出産と関係する?

OPENA3 子宮腺筋症になる人は、子宮に関する手術(妊娠中絶や帝王切開など)を行ったことのある人が多いといわれています。その他、出産回数が多い人や流産した人でもなることがあります。また、子宮腺筋症であることが不妊に繋がる可能性は低いといわれていますが、子宮腺筋症の状態で妊娠を迎えると、トラブルが起こる可能性もあります。