上司や同僚、働く人の家族に知ってほしいこと

解説:堀 輝 先生 福岡大学医学部精神医学教室 教授

作成日:2023.08.17

(2025.03.14 一部改訂)

はじめに

近年のわが国の自殺者数は、2003年の3万4,427人をピークに少しずつ減ってきましたが、その後も2万人を割ることがないまま推移しています1)。年代別にみると20代~50代の実働世代でも多くの方が自殺されています1)。また、2020年~2021年にはコロナ禍の前に比べ自殺者が増加し1)、その背景にはコロナ禍による失職、収入減、行動制限による労働環境の変化などの影響による、こころの不調や病気があると考えられます。職場には数多くのストレスの種があります。職場や家族の支援も含め、社会全体で働く人たちのメンタルへルスの保持・向上を図ることが求められます。職場におけるメンタルヘルスの現状と、上司や同僚、家族としてどのようなことができるか、厚生労働省が推奨する対策などを参考に解説してみたいと思います。

1) 厚生労働省自殺対策推進室, 警察庁生活安全局生活安全企画課 令和3年中における自殺の状況(令和4年3月15日)

Q1.職場におけるメンタルヘルスの現状と社会への影響は?

A1.

8割を超える事業所がメンタルヘルスの問題で生産性や企業パフォーマンスが低下している

事業所の約1/3ではメンタルヘルス対策は行われていない

2012年の独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、わが国の86.2%の事業所でメンタルヘルスの問題による生産性の低下や企業パフォーマンスに負の影響があったと報告されています2)。また、その一方32.2%の事業所で「1カ月以上の休職や退職」をした人がいたにもかかわらず、「メンタルヘルスへの取り組みを行っていない」ことがわかりました。2)

また、2016年の国民生活基礎調査をもとに年代別の最も気になる傷病を検証した結果では、実働世代ではうつ病などのこころの病気がもっとも懸念され、特に20代~40代ではそれがより目立つことが確認されています3)。

2) 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 JILPT調査シリーズNo.100 2012年 職場における メンタルヘルス対策に関する調査

3) 厚生労働省. 平成28年国民生活基礎調査 通院者数, 年齢(5歳階級)・最も気になる傷病・性別

こころの不調や病気は欠勤(Absenteeism)だけでなく、出勤していても生産性が低下している状態(Presenteeism)に大きく影響

労働生産性に影響を及ぼす要素として、最近はAbsenteeism と Presenteeismという2つの用語がよく使われるようになっています。Absenteeismとは、従業員が休んでしまうことで職場の生産性が低下することです。一方、Presenteeismは、出勤はしていても健康上の問題を抱えているために職場の生産性が低下している状態のことです。

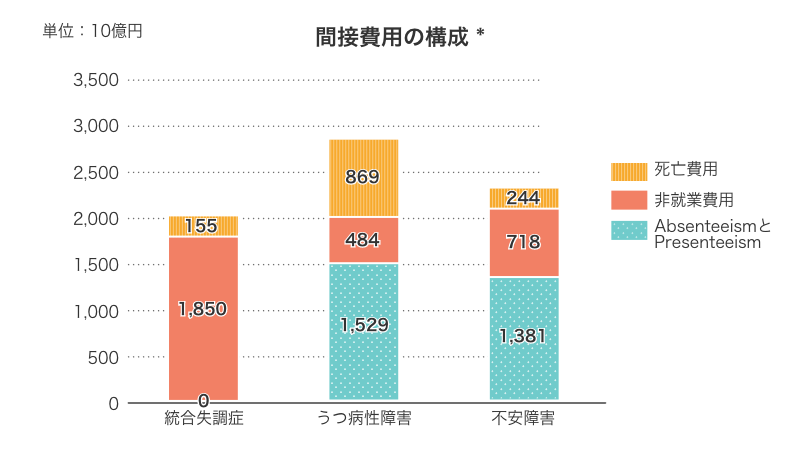

2011年に公表された「精神疾患の社会的コストの推計」には、うつ病や不安障害によるAbsenteeism や Presenteeismが従業員の死亡や退職以上に、会社に与える影響が大きいことが示されています(図1)。AbsenteeismやPresenteeismがあると、職場内の他のスタッフが仕事をフォローしなければならず、しかもそれによってこころの不調や病気を新たに発症させることにもなりかねないからです。

2012年の経済協力開発機構(OECD)の報告では、メンタルヘルスの重症度がもっとも高い上位5%の人でも、そのうち58%がそのまま働いているとされています。またPresenteeismがさらに増加傾向にあることも指摘されています4)。働く人のメンタルヘルスを良好に保つための取り組みは、今や企業にとってきわめて重要な課題の1つになっています。

4) 黒田祥子,山本勲: 企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績 -企業パネルデータを用いた検証-. 独立行政法人経済産業研究所 RIETI Discussion Paper Series 14-J-021

(図1)*間接費用の構成

*間接費用:製品やサービスに間接的、付随的に発生する費用のこと。出張費や交際費、事務員の人件費、事務用品費、管理費、賃料、光熱費など。

平成22年度厚生労働省障害者福祉総合推進事業補助金 「精神疾患の社会的コストの推計」 事業実績報告書. 平成23年3月 学校法人慶應義塾

Q2.職場において管理監督者が行うべき“ラインケア”とはどのようなもの?

A2.

ラインケアとは、課長や部長などの職場の管理監督者が部下の変化にいち早く気づき、相談対応や職場環境の改善などに努めること

管理監督者は部下の健康にも気を配る必要がある

職場の最上位の管理者から末端の社員までの順列を1つのラインに見立て、上司が部下を見守ることをラインケアと呼びます。

部長や課長などの管理監督者は、部下に指揮・命令を行いながら会社の利益につながる業務を遂行し、部下の仕事の成果も評価します。ただそれだけでなく、円滑な業務の遂行を図るために、部下の健康状態を把握し、組織の活力の維持・向上に努めることも求められています。

ラインケアでは「いつもと違う」にいち早く気づくこと

ラインケアにおいて、部下の健康状態を把握する上でもっとも大事なことは、部下の「いつもと違う」様子にいち早く気づくことです。そこには業務の遂行状況だけでなく、日常生活における行動や言動の変化も含まれます。たとえば、以下のようなことに注意する必要があります。

管理監督者が注意しなければならないこと

出勤状況

- 遅刻、早退、欠勤の増加(無断欠勤の増加には特に注意が必要)

- 仕事量にそぐわない残業や休日出勤の増加

業務の遂行状況

- 仕事の能率の低下や業務の完了(結果)の遅延

- 不注意やミスの増加

- 報告、相談、連絡の減少あるいは途絶

- 以前との比較での多弁・多動傾向

日常生活の様子

- 表情や動作における活気の減退や消失(感情表現の欠如や意欲の低下)

- 不自然な言動の増加

- 不潔な衣服の着用も含めた服装の乱れ

- 飲酒・喫煙量の増加

- 急な体重の増減

「いつもと違う」に気づいたら

部下の「いつもと違う」に気づいたら、まず話を十分に聴く必要があります。その際、相手の気持ちを受け止め、心配している気持ちを表情や態度で素直に伝えることが大切です。

話を聴く際は「傾聴」という言葉があるように、相手の言葉を遮らず、話にじっくりと耳を傾けてください。批判的にならず、アドバイスをするのでもなく、「相手の立場に立ち」「相手の気持ちに共感して」話を聴くことが重要です。

そうすることで、相手は「話を聴いてもらっている」という気持ちになり、話しづらいことも少しずつ話すようになります。日ごろから、部下の話をじっくり聴く習慣を身につけておくことが大切です。

専門医への相談、ストレスの要因となる職場環境の改善も必要

部下の「いつもと違う」の背後には、病気が隠れている可能性があります。その人の状態が深刻なら産業医などの専門医に相談することが必要です。

また、ストレスの要因となる職場環境の改善を日ごろから考える必要もあります。職場のストレスは、主として「周囲からの支援」や「仕事の自由度」の不足、過剰な「仕事の要求度」の3つのどれか、あるいは重複によって生じると考えられています。

管理監督者は、これら3つの要件をある程度コントロールできる立場にあるので、日ごろから部下の話に耳を傾けながら、それらの調整の必要性を考えなければなりません。

また、環境要因(温度湿度、照明、 騒音、作業スペースや作業姿勢、身体や感覚器官への負荷など)、人間関係、 組織形態(指揮命令系統、責任や権限などの仕組み)などもストレス要因と考えられるので、できるものから改善していくことが、ラインケアにおいても重要です。

Q3.若い社員(就労者)に対して特に気をつけることは?

A3.

若年者にはこれまで以上にこころの不調や病気への目配りが必要。入社時や異動時などのストレスを感じやすいタイミングでセルフケアの研修を5)

若い社員(就労者)はこれまで以上にこころの不調や病気を招きやすい

IT技術の進歩やネット交流の増加に加え、ここにきて新型コロナウイルスの流行もあって、直接対面でのコミュニケーションがとても減少しています。そのため、対人関係に不慣れなまま社会に出る若者が増えています。特に、上司や顧客への対応でそうした問題がしばしば見られます。

また、近年は即戦力となる人材の中途採用が増えており、教育研修の場が減っているといわれています。個人の能力や実績が重視され、待遇の格差の広がりも見られます。それらも新たなストレスの種になっています。20歳~25歳の若年期はうつ病の好発年齢の一つといわれていましたが、近年では、30歳代のうつ病者も急増しており5)、若年者に対しては特に注意した方がよいといえます。

そしてコロナ禍の影響で孤独感が助長されることもあるようです。厚労省は労働災害防止対策として、各事業所に「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の、4つのメンタルヘルスケアの継続的かつ計画的な実施を求めています6)。特に、若い就労者に対しては、入社時や異動時などのストレスを感じやすいタイミングで、リモートでもよいのでセルフケア研修を行うことを提唱しています5)。

5) 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・サポートサイト こころの耳 若年労働者へのメンタルヘルス対策 ~セルフケア・ラインケア・家族との連携など~

https://kokoro.mhlw.go.jp/youth/

6) 厚生労働省 独立行政法人労働者健康安全機構 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~, 2017

若い社員(就労者)へのセルフケア教育で伝えるべきこと

セルフケア研修では、「こころの不調の兆候」「ストレスやメンタルヘルスの正しい理解」「ストレスとの上手なつき合い方」「相談することの有用性」「職場でのメンタルヘルスケアの必要性」などを、事例を挙げてわかりやすく説明します。厚労省の以下のサイトに研修で伝えるべき項目が例示されているので、参考にしていただきたいと思います。

厚生労働省 eラーニングで学ぶ 15分でわかるセルフケア

https://kokoro.mhlw.go.jp/selfcare/

職場復帰した人にもラインケアが必要

また、職場復帰した部下への支援も重要な課題です。

職場に復帰した人は、「職場で自分はどう思われているのだろう」「職場にうまく適応できるか」「病気がまた悪くなるのではないか」など、さまざまな心配をしながら出社しています。特に職場での経験が少ない若い就労者の場合は、精神的プレッシャーはより大きいといえます。

その際は、「復帰してくれてよかった。待っていましたよ」など、復帰者の気持ちに寄り添い、受け止める姿勢を示すことがまず大切です。そうすることで、復帰者が「上司は自分をわかってくれている」と感じることができれば、復帰者の職場での緊張は大幅に軽減されます。また、「職場復帰支援プログラム」や、管理監督者自身が相談できる人材やシステムを整備しておくことも大切です。

Q4.家族が注意すべきこと、職場から家族にお願いすべきことは?

A4.

家族の見守り、疲労蓄積のチェックも大切

家族の何気ない見守り、職場との情報共有が大切

こころの不調のサインは、自分では気づきにくいもの。身近にいるご家族の「気づき」がご本人のこころの不調や病気への早期対応のきっかけになります。また、ご本人が自分でこころの不調に気づいたとしても、「家族や職場に迷惑をかけたくない」と思って相談できず、ますます不調に陥ってしまう人もいます。そういう意味でもご家族の何気ない見守りと、職場との情報共有や協力はとても重要です。ご家族が相談できる相談窓口を設けている会社もあります。窓口がない会社の場合には、公的機関などが設置している仕事に関する相談窓口に相談するのもよいでしょう7)。

ご家族にできることは数多くあります7)

以下のようなことが10日から2週間以上続くようであれば、こころの不調や病気のサインかもしれないので覚えておくとよいでしょう。

1 身体面の違和感

睡眠の変化

朝早く目が覚めるようになった。夜中に何度も目が覚めて眠れない。寝つきが悪い。

食欲・体重の変化

食欲がない、何を食べてもおいしくない。急に食欲が旺盛になった。急な体重の増減。

疲労感の持続

朝から疲れきっている。いくら寝ても疲労感がなくならない。

その他の変化

頭重感、首・肩の重度のこり、下痢や便秘の持続。

2 精神面(こころ)の違和感

抑うつ傾向

気分が晴れない。何事にも悲観的。いつも憂うつ。

意欲の低下、興味・喜びの喪失

何事にも興味がもてない。何をするにもおっくう。

焦燥感、不安感

イライラして落ち着かない。理由なく不安。

3 行動面の違和感

勤務状況

職場への遅刻や欠勤の増加。残業や休日出勤の増加。会社に行きたがらない。

自己表現

会話の減少。「自分はだめな人間だ」など、否定的な発言の増加。

日常生活

新聞やテレビをまったく見ない。人との接触を避ける。

7) 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・サポートサイト こころの耳 ご家族にできること

https://kokoro.mhlw.go.jp/families/

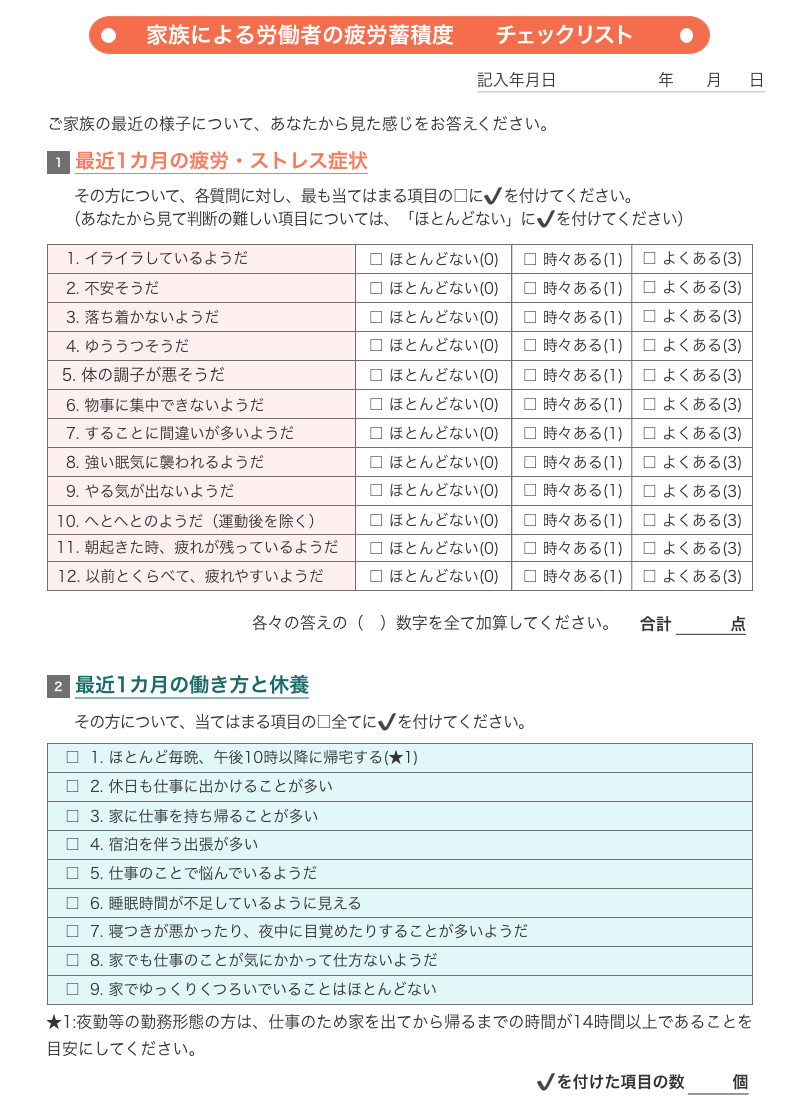

疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用)も活用しましょう

厚生労働省は、働く人のこころの不調や病気にご家族が気づくためのチェックリストを開発し、その活用を推奨しています。自分の家族にかぎってそんなことはないと思いがちですが、生活の様子に少しでも違和感を覚えたら、一度チェックリストで確認してはいかがでしょうか(図2)。チェックリストは以下の厚生労働省のサイトで公開されています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/fatigue-check/family.html

(図2)家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト

就労者のこころの不調や病気の兆候に気づいたご家族にお願いしたいこと

1 話を聴く

まず、ご本人の話にゆっくり耳を傾けてください。その際は、ご本人の話に否定的にならず、ご本人が一番言いたいことは何かを理解しようという姿勢が大切です。また、ご本人があまり話したがらない場合は、無理をせず、「いつでもいいから、話したくなったら話してね」などと、優しく伝えてください。そっと見守る姿勢が何より大切です。

2 相談を勧めてみる

ご本人がそれほどいやがらなければ、「会社の産業医や相談窓口に相談してみては」と、勧めてみてください。もし、ご本人にとってそのハードルが高ければ、ご家族が相談に行ってみるのも1つの方法です。また、会社に相談窓口がなければ、以下にだれでも利用できる相談窓口が紹介されています。

働く人の「こころの耳相談」

https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/

仕事に関する相談窓口

https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/#anc1

3 過重労働の可能性を考える

「仕事から帰ってくる時間が遅い日が続いている」「休日出勤が多い」などの場合は、過重労働になっている可能性があります。過重労働は健康障害の大きなリスクです。もしその可能性が考えられるなら、以下に相談窓口があります。

総合労働相談コーナー

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

労働条件相談ほっとライン

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

4 ハラスメントの可能性を考える

ご本人の話を聴いて、職場でのハラスメントが疑われることもあります。ハラスメントの持続は、うつ病などのより深刻なこころの病につながるため、いち早く対応する必要があります。そうしたハラスメントは職場に相談することが難しいこともあるため、以下の相談窓口を活用するとよいでしょう。

あかるい職場応援団

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter

総合労働相談コーナー

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

ハラスメント悩み相談室

https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

最後に

働く人のメンタルヘルスサポートは、事業主の義務であり、管理監督者の責任です。働く人がこころの健康を保ちながら、よい仕事を続けられるように、ご家族を含めた周囲の人たちが優しく目配りすることが大切です。こころの不調や病気は早期に発見しケアすることが、回復への近道です。治療薬もあります。専門医への相談も考慮して、社会全体でメンタルヘルスサポートを推進していく必要があります。

病院検索

病院検索