女性が輝く

持田製薬の職場づくり

持田製薬が社内で実施している

「Women’s Health」

「女性活躍推進」等に

関する取り組みを紹介します。

すべての社員が輝ける会社を目指し、イノベーションにつなげたい

持田製薬「人事部 人材開発室 ダイバーシティ推進」

2020年4月、持田製薬の人事部 人材開発室に誕生した「ダイバーシティ推進」。社内に多様性の風を吹きこみ、誰もが輝ける職場づくりを目指しています。人材開発室長の櫛谷さんとダイバーシティ推進のHさん、Nさんにお話を聞きました。

インタビュー実施:2025年6月

-

製剤研究所(現:CMC研究所)でCMC研究に従事し、その後人事部企画を経て人材開発室にてダイバーシティ推進を担当。多様な人財の活躍に向けた人事施策を企画する。

-

医薬品の安全管理部門を経て、現在は人事部人材開発室室長。持田製薬で育児のための短時間勤務制度を利用した初めての社員であり、女性管理職の先駆けの一人。

-

入社から3年間、医薬品の営業として勤務した後、人事部にて採用や教育の経験を経て、ダイバーシティ推進を担当。育児をしながら働く女性に必要なことを考える。

企業の成長には多様性が必要

―人材開発室にダイバーシティ推進が誕生した経緯と役割を教えてください。

- ダイバーシティ推進は人事部人材開発室の一部で、以前は「人権啓発グループ」という名称でした。多様性を尊重する動きが広まる中で、「ダイバーシティ推進」に改称し、新たなスタートを切ったんです。目指すは「すべての社員が活躍できる会社」です。

- 私は2年前に人事部に異動してから、ダイバーシティ推進に関わっています。具体的には、女性社員のキャリア支援を目的とした研修を企画したり、部門を越えた交流の場を作ったりしています。この取り組みを通じて、多様な人財が活躍できる風土を育てていくのが私たちの目標です。

- 私は昨年、育児休業から復職し、今はダイバーシティ担当をしています。私も組織風土改革に取り組んでいて、「褒める窓口*」や「持田賞**」の開催に携わっています。これらは、社員同士が積極的に褒め合う文化を育むためのものです。

*褒める窓口:社員のちょっとした工夫や頑張りについて投稿を募り、みんなで称え合う企画。モチベーションを高め、積極的な行動・チャレンジにつなげることが目的。

**持田賞:褒める窓口への投稿を中心に決定。これまでに12回開催。

- 持田製薬は、“産婦人科の持田”と言っていただけるぐらい、創業以来、産婦人科領域に力を入れてきました。だからこそ、社内でもっと女性が活躍できるようにすることは私たちの責務の1つと考えています。このような背景がある中で、女性社員の挑戦や成長を後押しするプロジェクトを積極的に企画・運営しています。

女性社員のさらなる活躍を目指して

―女性社員の活躍の状況は?

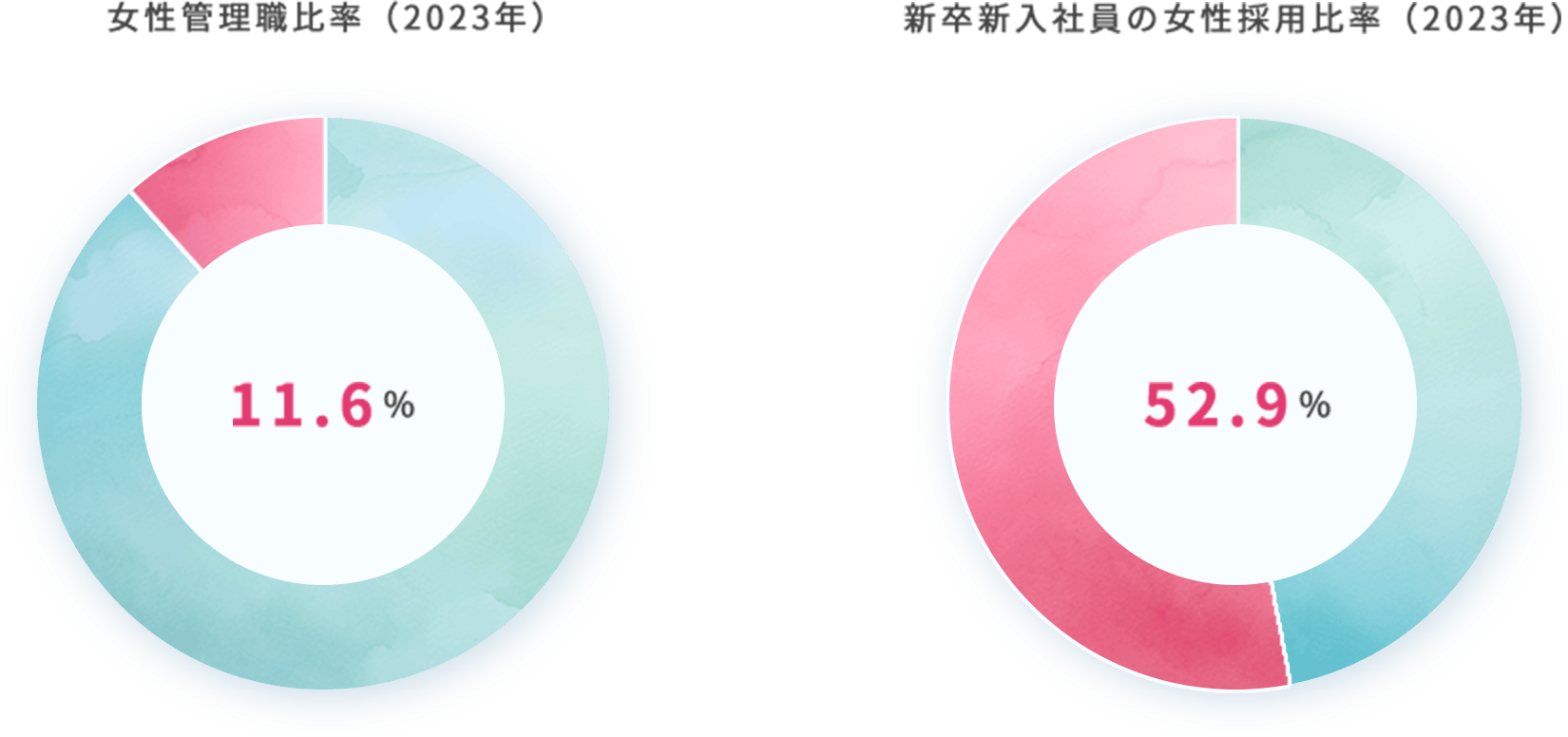

- 当社では、2025年度末までに女性管理職の割合を12%にするという目標を掲げています。2023年度の時点で11.6%、その後も数値は上昇していますが、目標を達成することよりも、その状態を安定させ、さらに伸ばし続けていくことが大切ですよね?

- はい。まだまだ伸びしろがあると考えています。最近の新卒採用の男女比はほぼ同じで、結婚や出産後も働き続けている女性社員がたくさんいます。それに伴って、女性が管理職になるチャンスも増えてきているのではないでしょうか。

- そういった状況も嬉しいですよね。ただ、社会には性別による役割分担意識がまだまだ残っているため、女性がライフイベントの影響を受けやすいというのは課題です。私たちダイバーシティ推進では、女性キャリア支援研修の開催などを通じて、女性が多様なキャリアの選択肢を持てるような環境作りを進めていきたいと思っています。

―女性キャリア支援研修の様子を教えてください。

- 女性キャリア支援研修は2023年からスタートし、これまでに2回開催しています。対象は管理職手前のチーフ層の女性社員です。

- 女性が管理職を自然に目指せるようになるためには、キャリアプランやロールモデルを具体的にイメージしてもらうことが大切です。そこで、女性キャリア支援研修では、社内で活躍している女性管理職を講師として招き、ご自身のこれまでの経験をお話しいただいています。講演の後には、グループに分かれてディスカッションも行いますが、大変盛り上がり、“時間が足りない”という声が出るほどです。

- 研修後のアンケートでは、女性管理職がいない部署の参加者からは「女性管理職の方と初めてお話しできて、刺激を受けた」という声が寄せられました。

- ロールモデルとなる人との出会いは、本当に貴重ですよね。20年前には、今ほど多くの女性管理職はいなかったので、「ロールモデル」という言葉自体もあまり聞かれませんでした。

私も管理職になってからは、初めてのことばかりで、ただただ自分のやり方で進むしかありませんでした。振り返ると、仕事に夢中になりすぎて、別の選択肢があったのかなと反省することも多いです。そういった経験を、今後のダイバーシティ推進に活かしていきたいと考えています。

- 私たちの取り組みが、少しでも多くの女性社員の力になれば嬉しいですね!

産休・育休後は柔軟な働き方で

仕事と育児のバランスを

―持田製薬における産休・育休後は?

- 育児休業を取った女性社員の復職率は100%を維持できていて、本当に嬉しいことです。復職後も同じ部署に戻り、短時間勤務やフレックスタイム制度を使って、柔軟に働ける環境が整っています。最近では、出産や育児を理由に会社を辞める社員はほとんどいません。

- 私自身ももうすぐ2回目の産休に入る予定ですが、産休や育休などの制度が整っているので、安心してお休みを取ることができます。

- そういった声を聞くと、時代がかなり変わったんだなと本当に嬉しく思います。実は私、当社で初めて育児のための短時間勤務を取った社員なんです。当時、私の母親は専業主婦で、子育てと仕事の両立がイメージできなかったんですよね。保育園に長時間子供を預けていいのかも悩んでいて……。

- そのお気持ち、よくわかります。

- でも、そんな時に上司から「仕事はいつでも辞められるのだから、まずは続けてみたら」と言われ、悩んでいてもしょうがないと、できるところまでやってみようと決心したのを覚えています。

- 櫛谷さんのような先輩が道を切り拓いてくださったから、安心して仕事を続けられているんですね。

- 私も育児中ですが、出産や育児をされながら働き続けている先輩社員が身近にいたので、育休を取ることや復職することに対しての不安はありませんでした。

- 仕事を続けると子どもと過ごす時間が少なくなってしまう――そんな悩みは、きっと多くの親が感じていると思います。その悩みを完全になくすことはできませんが、復帰後は本人の希望や状況に応じて柔軟に業務を調整し、働く時間を自分で管理できるような体制を整えることで、育児と仕事のバランスを取れるよう応援しています。

―男性の育休取得率も約80%と高いですね。

- 育休制度を知ってもらうために、育児や介護の両立に関する相談窓口を設置して、疑問や不安を気軽に相談できるようにしています。

- “取りたい”と思った時に気兼ねなく取れるよう、これからも育休制度についてしっかり伝えていけたらと思います。

- そうですね。同時に、産休や育休中の現場を支えてくれる社員のサポートも考えていきましょう。

社員がつながることが、イノベーションの創出につながる

―社員がつながる仕組みとは?

- 私たちが大切にしているのは、いろいろな部署の社員が気軽にコミュニケーションを取れる場所を作ることです。そこで、2025年1月から「コミュニティカフェ」を毎月1回開催することにしました。

- 就業前やお昼時間に、社員が自由に集まってお茶やコーヒーを飲みながら、雑談を楽しめる場です。普段の業務では出会わない社員同士が知り合う良い機会になればと思っています。

- 今朝も、本社と別館の2箇所で朝の8時半から9時半まで開催しました。リラックスした雰囲気でお話ししながら息抜きできるのはいいですよね。

- 本当にそうですね。お互いのことが少しずつわかるようになると、仕事のやりやすさも変わりますよね。

- 製薬企業としては、イノベーションの創出が求められています。イノベーションを生み出すためには、立場に関係なく自由に意見を言える雰囲気が必要です。この「コミュニティカフェ」を通じて、フラットなコミュニケーションが広がることを期待しています。

- そうですね。ここでの会話が新しいアイデアを生むきっかけになったら嬉しいです。誰もが思ったことを気軽にシェアできる場になるといいですね。

本社と別館の2箇所を合わせて約110人が参加。

女性社員の健康を守る新たな取り組み

―女性社員の健康上の悩みにどう取り組んでいますか?

- 最近、働く女性の健康上の悩みについて、多くの声が寄せられています。これらに応えるため、2023年2月に「女性健康課題改善総合サービス」を導入しました。このサービスでは、婦人科疾患の受診や健康に関する相談をオンラインで提供していますが、利用した女性社員からは好評ですよ。

- 「生理関連症状は当たり前で仕方のないことではなく、気になる症状があれば医療機関に相談し、正しい治療の選択肢を知ることが重要だと実感した」といった声もありました。健康関連企業で働く社員でもこのような状況があるため、一般の方々に正しい知識が届くには、まだまだ越えるべき壁があると感じました。

- 生理についての理解を促すといえば、疾患啓発推進室の企画で男性社員に生理痛を体験してもらう研修も開催されました。当社は婦人科領域の薬剤が多いので、男性社員も女性の健康に関する知識は豊富なのですが、生理痛体験研修を通して、さらに理解が深まったと感じます。人事部としても疾患啓発推進室と連携していきたいですね。

―今後、ダイバーシティ推進ではどのようなことをしていきたいですか?

- 女性キャリア支援研修やコミュニティカフェなどを通して、部門を越えたつながりができると物事がスムーズに動き出すことを実感しました。ダイバーシティ推進としては、われわれが場を設けなくても社員自らが積極的につながっていけるようになるまで、現在のプロジェクトを続けていきます。Nさんはどうですか?

- やりたいことはたくさんあります。まずは経営者と社員の距離を縮めて、共通の目線で話ができる機会を設けたい。大好きな会社だからこそ、経営者の方が考えていることを社員として理解し、1つの目標に向かっていけるようになりたいです。

- いいですね。それから、家族などの介護を担っている社員のサポートにも力を入れたいですね。イノベーションを起こしながらも、持田製薬が育んできた企業文化をさらに伸ばし、社員一人一人がより幸せに働ける会社にしていきましょう!