潰瘍性大腸炎の患者さんが安心できる

暮らしの鍵は、周りや医師に

相談しやすい環境にあります。

そこで潰瘍性大腸炎の患者さんと専門医をお招きして座談会を開催(2024年3月実施)し、

普段の生活での困りごとや工夫していること、

患者さんと主治医のより良いコミュニケーションのあり方などについて話し合っていただきました。

その様子をレポートします。

(60代男性)

自営業を営む。中学生で潰瘍性大腸炎を発症。

(50代女性)

主婦。29歳で発症。

消化器内科医。38年にわたり炎症性腸疾患の専門医として研究、

診療を続ける。

Hさん

29歳で発症しました。便に血がにじんでいたので、私も最初は痔かな、と。恥ずかしさもあり、病院に行きにくいなと思い放置していたんですけれども、そのうちだんだんと腹痛や血便がひどくなってきて。もしかしたら怖い病気かもしれないと不安になって、近くの診療所に行きました。そこではがんではないとだけ言われて、安心していたんですよね。

でも具合がひどくなる一方だったので、別の消化器科のある病院に行き、内視鏡検査を受けたところ、すぐに潰瘍性大腸炎と診断されました。

なかなか的確な診断がされない場合が多いと聞くので、すぐに診断、治療をしてもらえた私は良かったほうですね。

その後、周りからの勧めもあり大学病院に行って、自分に合う主治医と出会い、今は以前より落ち着きました。

Kさん

頻繁にトイレに行くので、潰瘍性大腸炎にかかっていることをオープンに言うようにしていたのですが、昔は差別的なことが多かったんですよ。あまり知られていない病気だったので、みんな近寄らないし、丁寧に説明しても理解を得るまでに時間がかかるし、すごく大変だった。

病状自体も重く、長い間大変でした。今でも便意切迫感(突然感じる激しい便意)はあるので、関わる人には常に「いつトイレに行くか分からないから放っておいて」と。トイレに行くだけだから心配は不要だし、うつる病気でもないと説明していますね。

Hさん

情報がないというのが一番の困りごとでしたね。周りに同じ病気の人がいないので相談できないし、自分だけがこんなに辛い思いをしているのかと不安でいっぱいでした。後々、患者会の存在を知って、それはもう解消したんですけれどね。

おしゃれを自由に楽しめなくなったのも、とても困りました。もし汚してしまったらどうしようという不安から、白いパンツやスカートを履けなくなりました。いまだに暗いトーンの服装しか選べないですね。

あと実質的に困ったのは、突然下痢が襲ってくるので何をしていても「すみません、ちょっとトイレ」となることで、以前は事務の仕事をしていたんですが、辞めざるを得ませんでした。

その後、2年ほど引きこもりみたいな感じになってしまって。私はポジティブなほうだと思うんですけれども、下痢が1日に30回ぐらいあり、トイレが心配でどこにも出られないし、常にトイレの横にいないと居ても立っても居られなかった。何を食べても出血するし、食事の面でも困っていましたね。心療内科にも通いましたが、私にしては、人生の中でびっくりするぐらい落ち込んだ時期でした。

Kさん

まず精神的に落ち着くことです。下着を汚すことがあっても、いちいちくよくよしないこと。イライラしないことによって便意も落ち着いてくるし。

なおかつ保険的な意味で、僕は昔からおむつ(便モレパッド)をするんですね。安心感があって、履くとかえって出ないんですよね。女性用の生理用品を使っていたこともありました。今のおむつはすごく優秀で、あんまり臭いもしないし、薄いので、潰瘍性大腸炎の人はそういうケア用品を活用して、外出したらいいかなと思います。

Hさん

私もそうしたケア用品に加えて、替えの下着や着替えを持ち歩いています。いつもポーチに入れていて、それで何回も助かったことがあるので。それと、足腰を冷やさないように気をつけていて、汗をかきながらも毛布のようなタイツを履いたり、ひざ掛けを持って行ったりします。

精神的なものですが、「トイレがない」と思ったらすごく行きたくなるので、外出先ではまずトイレを探すということから始めます。そうしたら落ち着けるので。

でも症状が本当に悪化してるときは何をしようがダメなので、そのときは外出せずゆっくり家で本を読んだり、何か調べ物をしたり。外に出なくても楽しめることはあるので、そうやって切り替えていますね。発症から30年も経つと、付き合い方が分かってくるんです。

Kさん

家族や友達には全員に病状を詳しく説明しています。でもめったに会わない人に対してや、会議のときは、「僕はトイレが近いから、悪いけど中座することがあります」と話すようにしていますね。病気について話すのではなくて、トイレに行くこと自体を説明するようにしています。

Hさん

私は便意切迫感が一番の悩みなので、家族や友人はもちろん、初対面でも親しくなれそうな人にはまず病気のことを話します。体調の波もあるし、ドタキャンすることもあるし、難病なので許してねっていう感じで、明るく。そうすると、周りが「トイレ大丈夫?」と気を配ってくれるんですよね。

発症した頃に働いていた会社にも打ち明けることにしたら、通院の時間や勤務時間にも配慮してもらえました。

ただ、いろんな人に話しても、どうしても潰瘍性大腸炎の「数歩先のトイレに間に合わない」という感覚まではなかなか理解してもらえないんです。

だからこそ、私はこれからも周りの人に話していくつもりです。著名人が潰瘍性大腸炎を公表したことで社会に理解が広まったし、私も伝えることで気を配ってもらえるようになったという実感があるので。

Kさん

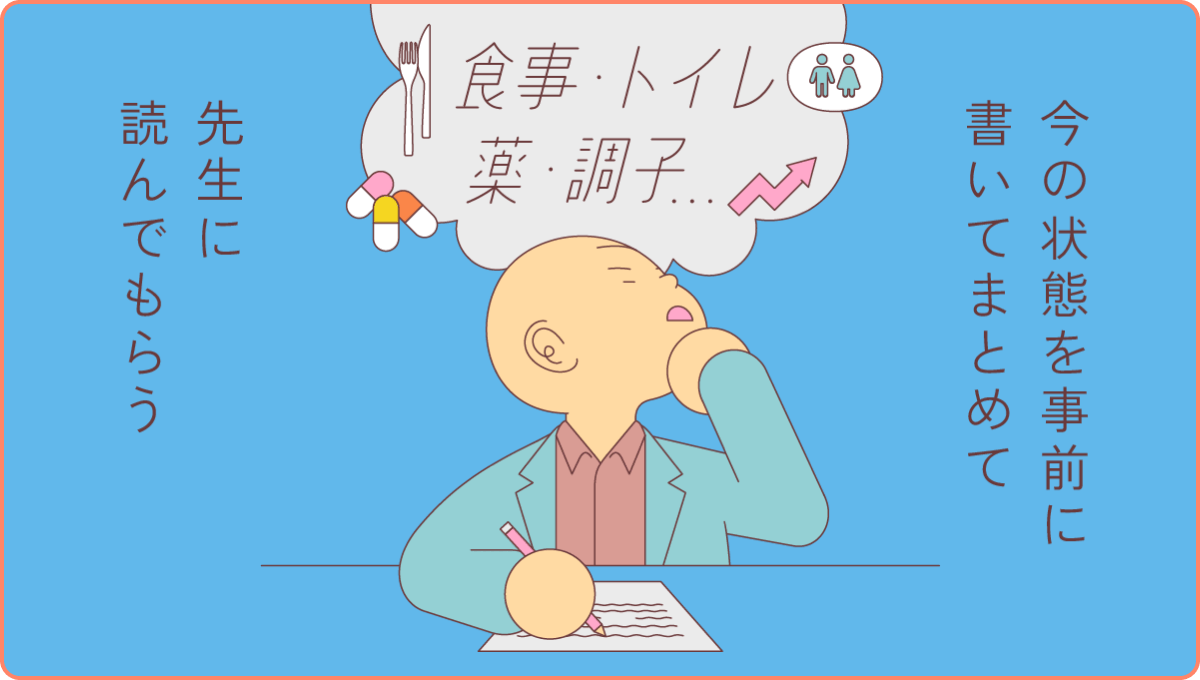

先生も忙しいと思うので、自分の今の状態を事前に紙に書いてまとめておいて、それを読んでもらうようにしていますね。

今の先生とは長い付き合いだから、普段の食事で避けたほうがいいものも気軽に聞けるし、趣味の話もします。生活のことを相談する相手がいるというのはいいことですよね。

Hさん

私は先生にはいろいろ相談します。というか、相談しやすい先生を選んできました。治療方針も含めて、相性があると思うので。

特にこの病気は精神面も含めて診ていただかないといけないと思うので、やっぱり主治医が一番の相談相手ですよね。セカンドオピニオン、サードオピニオンというのも認められている時代ですので、自分がどういう治療を受けたいか、どうなりたいかを主体的に考えて主治医を選ぶことが大切なのではないかと思いますね。

中村医師

どうしても医師はまず、排便回数、便の性状、出血や腹痛の有無など、病気の活動性の評価に注意を向けてしまいがちなところがあります。それは、治療開始前であれば薬の選択をどうしようとか、治療開始後であれば選択した薬で順調に病状の改善が得られているのかなどについて、的確に判断し早く良くなってもらいたいという気持ちからなんですね。

だけどお二人が今までお話しされていたことを聞くと、患者さんとしては、そんな目立つ排便状態の変化だけではなく、排便切迫のようになかなか伝えにくく、しかも、毎日の社会生活のなかで、まだまだ周りの理解が乏しく、人知れずつらい、あるいは恥ずかしい思いのする困ったお腹の症状への不安なく暮らすことを、一番望まれているんですよね。

日常生活や社会生活の状況について、本当はもっと医師の側から汲み取るように聞かないといけないのですが、患者さん側から、例えば「おトイレのことで実はこういうことがあって困ったのよ」とか、「病気の影響でこれができない」あるいは「ちょっと勇気が出ない」などと伝えていただけると、より患者さんに満足いただけるような生活の質の改善につなげられるんじゃないかと感じましたね。

中村医師

病気や治療に関係ないことでも話せるのは、主治医と患者さんという立場を超えて、診療を通して人間対人間のやり取りができているからだと思うんですよね。何でも言いやすい印象を持ってもらえるようにすることは、僕も心がけていますね。

もちろん、患者さんも人それぞれなので、踏み込まれ過ぎることに抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。患者さんの気持ちを察しつつ、患者さんに合わせた対応が必要ではないかと感じています。

Kさん

ストレスを溜めず、気楽に病気と付き合ってもらったらいいかなと。今はネットに情報が溢れているので、ひとつのことだけを信じないで、信頼できるところから紐解いて、自分の判断をしてほしい。薬も人によって合う、合わないがあるので、主治医としっかり話をしてほしいです。

あと、病気を制限と思ったらしんどいので、思わないことですね。車は道が混んでいる時間帯は乗らない、電車も一区間が長い特急や急行は避けて、各駅停車に乗るなどしています。そういった工夫で普通に生活も楽しめるし、やっていけるんじゃないかなと思います。

Hさん

私は患者会で救われましたね。この病気独特の感覚に、「わかるわかる」と共感してもらえるのはすごく安心感があります。いろいろと相談できますし、精神的に不安があると病気の悪化につながるので、お友達を作るのはいいことだと思います。

あとは、最新の情報を得ることです。患者会やネットなどから、病院だけでは得られない最新の研究結果や薬の情報を集めやすい時代になったと思います。もちろん、得た情報は自分で判断していくことが必要ですが。

ほかには、これまでお話しした通り、やはり主治医との関係性ですよね。

お友達、情報、主治医。私はこの3つが大事だと思います。それぞれ自分に合う人・ものを見つけて何年か経験すれば、病気とうまく付き合えるようになってくると思います。

中村医師

僕は医師になってからずっと炎症性腸疾患を中心に診療してきて、40年近くになります。出会った頃は中学生だった子が、社会人になって、結婚して、親になって子どもを連れて来ることもあります。患者さんと長くお付き合いすることになる傾向のある病気ですし、この病気を診るということは、その患者さんの人生に関わるということなのだと感じます。

専門医という立場としては、まずは患者さんの病状を安定化させることを目指しますが、やはりその人の人生そのものがより良くなるように願い、診察しているんですね。病気の感覚は、経験していないとなかなか共感はできないかもしれません。だけど、主治医は多くの患者さんを診ているので、その人が置かれている状況や、病気の経過、今後の治療の目処や、病状が落ち着けば日常生活や仕事を含めた社会生活はどこまで回復するのかについて、経験的にもある程度わかっている場合も多いものです。

ですから、患者さんには主治医にいろんなことを相談していただきたいですし、話せる関係性を作っていくことが、治療のためにも患者さんの人生のためにもなると思います。

内科学Ⅱ教室 専門教授

略歴:1986年富山医科薬科大学医学部卒業。若草第一病院消化器内科医長、

大阪市立大学第三内科講師、りんくう総合医療センター市立泉佐野病院消化器科部長、

兵庫医科大学内科学下部消化管科教授、同大学炎症性腸疾患内科教授などを経て、2020年より現職。

Kさん

僕は中学生時代に発症しました。診療所に何軒か通っても、腸炎と痔だと言われて。はっきりとした原因がわからず長年苦しんでいましたね。

42歳の頃、ついに歩けなくなり病院に運ばれて、やっと重症の潰瘍性大腸炎と診断されました。1日にもう30回ぐらいの血便がありトイレに行くので、当時は会社員でしたし仕事になりませんでした。

今はだいぶマシになりました。自営業でトイレもいつでも行けるので、なんとか生活できています。